【昆布の危機を救え!プロジェクト】を実施しました

悪天候で昆布 採取できず…屋外での「昆布干し体験」は中止に。それでも屋内でのBプランや講話などを通じ、昆布のこと、しっかり学んできました!

一般社団法人 海藻文化振興会は、海藻に対する学びを深め、未来の海を創造する人材の育成に向けて「はこだて海藻アカデミー」プログラムを連続的に開催しています。この取り組みの一環として2025年8月5日(火)に、「昆布の危機を救え!プロジェクト」を開催しました。今回は、函館圏から小中高生計9名が参加する中、函館空港近くの根崎町の前浜で、地元の漁師の皆さんが日々営まれている昆布漁について詳しく教えていただきました。また、昆布を製品化する際の工程なども体験しました。続いて会場を弁天町の函館市国際水産・海洋総合研究センターに移してからは、昆布に関する専門的なお話をお二方からご教授いただき、続いて同センターのバックヤードツアーなどを楽しみました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

海と日本PROJECT「昆布の危機を救え!プロジェクト」開催概要

・日程/2025年8月5日(火)

※今回は第1回目。3月末までに計4回のプログラムを連続開催します(途中からの参加も可能です)

・開催場所/北海道函館市根崎町および弁天町

・参加人数/小中高生9名ほか関係者・報道機関含め計30名

・協 力/函館市漁業協同組合根崎支所昆布部会、北海道大学大学院水産科学研究院、函館市農林水産部水産課、共和コンクリート㈱海藻技術研究所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■07:50 前浜着~まずは漁師さんからレクチャーを受けます

この日は「昆布干し」体験を予定していたのですが…実は、前日夜からの降雨と強風の影響で、なんと昆布干し体験の大前提となる昆布漁が休漁となり、干すべき昆布が「ない」という窮地の状況に。しかし、屋外プログラムに天候リスクは付きものですから、予め用意していたBプラン(雨天時代替プラン)「漁師さんとの語らい」&「昆布の製品化工程の体験」に切り替えて、プログラムを実施しました。現場到着後、まずは屋内で昆布の製品化作業を行う皆さんのもとを訪ねました。てきぱきと作業を進めるその手さばきの妙に圧倒されて、「ほれ、やってみるかい?」と促されても、参加者の皆さんは臆してなかなか自ら進んで取り組む雰囲気ではなかったのですが、漁師さんから「これは売り物だからね。表面を丁寧にていねいに『磨いて』いくんだよ」というポイントをお聞きした後、「製品化までに12工程ある」という作業の一部(表面を磨く、決められた長さに揃えて折りたたむ)を、皆で体験することができました。

その後、参加者から漁師さんに対し、様々な質問がありましたが、

・朝何時から作業をしているんですか?

→ 漁がある時は朝3時に起きて、4時には船のところに来てるよ。

・はやーい。何時間寝てるんですか?

→ お酒を飲んで早めに寝るから大丈夫だよ(笑)

と、ユーモラスな会話のキャッチボールが展開されました。また、大阪名物「都こんぶ」の原料は、根崎産の真昆布だということも教えていただき、何だか誇らしく思いました。「夏休みの課題研究に使いたい」と自作アンケートを携えて臨まれた参加者も居て、「なぜこの仕事をしようと思ったのですか?」、「この仕事の大変さは何ですか?」といった多彩な設問に対し、真剣に向き合う漁師さんの姿が印象的でした。

■9:40 函館市国際水産・海洋総合研究センターに移動し、第二部がスタート

講演1「函館マリカルチャープロジェクトについて」

講師 函館市農林水産部水産課主査 岸元祐二様

岸元主査からは、現在、函館市で取り組みが進められている「函館マリカルチャープロジェクト」について、詳しく教えていただきました。このプロジェクトに取り組むこととなった背景として、漁業者の減少・昆布や魚の収穫量の減少という問題があること、また、その対抗策として、コンブの完全養殖研究やキングサーモンの完全養殖研究が行われていることなどについて、お話をいただきました。正直に申し上げて、当日配布された資料の内容は、とりわけ小中学生には「難しいかな?」と思われましたが、岸本主査からは資料をゆっくりとかみ砕いてご説明いただきましたので、それが参加者アンケートでの評価の高まりにつながったものと思われます。

参加者からは「水産資源の養殖普及にあたって、AI活用の可能性は?」という質問があり、岸本主査からは「こと養殖に関しては、給餌のベストなタイミングの探求などが考えられますね。水産資源の養殖普及においてAIの活用は、今後ますますは広がるのでは」というお話がありました。

講演2「~昆布養殖の最新研究~ライフサイクル制御による函館マコンブの持続的養殖」

講師 北海道大学大学院水産科学研究院 教授 水田浩之様

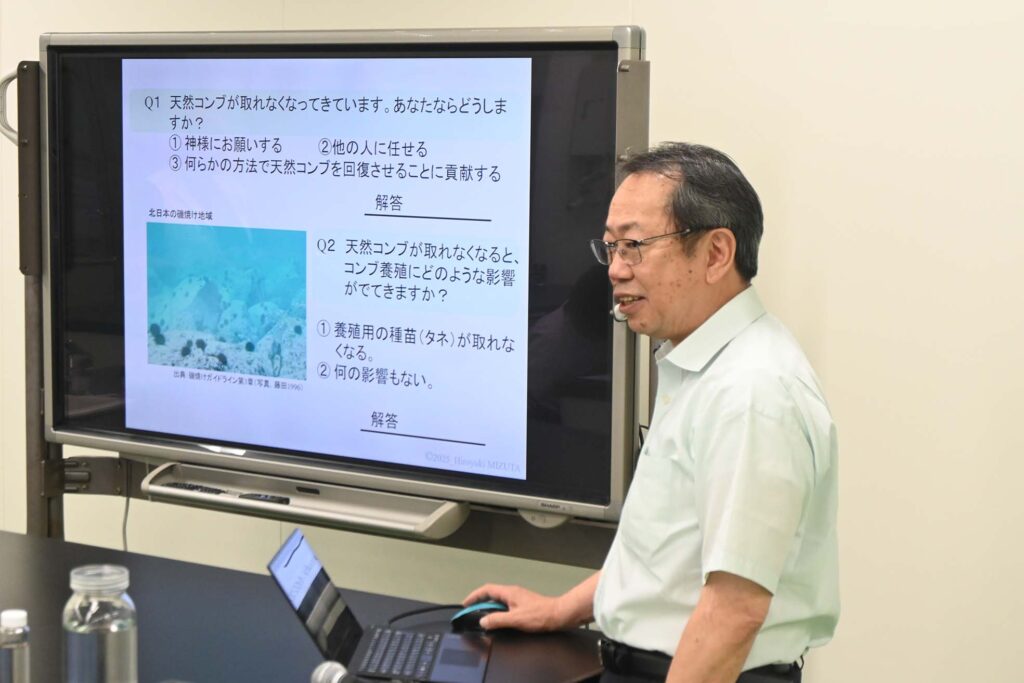

水田教授からは、函館マリカルチャープロジェクトのうち、コンブに特化した研究開発についてお話をいただきました。「講演が進んでいく途中で、わからないことがあるかもしれませんが、今日はわからないところは『飛ばして』いいので、皆で昆布のライフサイクル(昆布の一生)を、一緒に考えていきたいと思います」と、出だしの段階でハードルを下げていただきました。そのお言葉の通り、最初からクイズ形式でお話が展開され、「天然コンブがとれなくなってきています。あなたならどうしますか?」という問いかけに対し、①神様にお願いする、②他の人に任せる、③何らかの方法で天然コンブを回復させることに貢献する…という選択肢が設定されていました。参加者の皆さんは、問答無用で③を選択するしか途なし…というパワープレイ。さらに水田教授からは「私も③を選択しました。だから自分はコンブのことを研究しています」というお話があり、結果、皆ぐいぐいと水田教授ワールドに引き込まれました。

また、コンブの量を増やし、数を増やすためには、

・的確に大量のコンブの種をとること

・コンブが「増えるタイミング」で、ヒトがその成長の手助けをすること

が重要であると教えていただきました。

質疑応答の場面で「中学生がコンブを増やすためのアクションがあれば教えてほしい」と問われた水田教授。即座に「『コンブは大事なもの』だということを、可能な限り多くの方に伝えていくこと。そしてコンブを沢山食べること。また、5年後・10年後・30年後に函館がどうなっているのかを想像し、その時々に何が必要となるのかを今から考え続けること…そこから将来、自分が成すべきことが見えてきます」とお答えいただきました。示唆に富み、なおかつ背伸びせず今できることを端的にお示しいただき有難うございます。このレポートを書いている齢61の私も勉強になりました。

■10:45 函館市国際水産・海洋都市総合研究センター「バックヤードツアー」※2班に分かれて実施

マイナス30℃の冷凍庫を体験し、そこで冷やされていたカチカチのアイスクリームを皆でいただきました。

■10:45 共和コンクリート(株)海藻技術研究所「バックヤードツアー」※2班に分かれて実施

同研究所研究員の川越さんから、様々な海藻の種苗育成実験の様子を見せて頂きました。ライトの色で成長速度の違いがあるなど、海藻育成の最新技術について興味深く皆で見学させて頂きました。

■11:30 まとめ(アンケート調査を実施)

みなさん早朝からおつかれさまでした。様々な体験あり、座学ありで、内容盛りだくさんの回となりましたね。特に講義の内容は、説明資料をみると本当に高度な内容が書かれていましたが、それを易しくかみ砕いて説明いただいた講師のお二方には、本当に感謝しております。海のこと、コンブのこと、そしてこれからの漁業のため自分ができることを考え続けること…今回も、プログラムへの参加を通じて、参加者の皆さんはさまざまな「気づき」があったようです。以下の今回の参加者アンケートの一部を記載します。

Q:今日の感想やメッセージ、またやってみたいことなどを自由に書いてください。

A:研究所のバックヤードを回ってみて、どのような研究が行われているのか、何となく理解できました

A:(今日できなかった)昆布干し体験をやりたい。また、他地区で昆布漁師さんのところも訪問し、比較することを通じてこれからの学習に活かしたい

A:初めてコンブを折りたたんだりして楽しかったので、またやりたいです。楽しくて面白い体験をありがとうございました

A:めっちゃ楽しかったです。コンブのことをまた新たに知ることができました。私もコンブを守っていきたいなと思いました

A:コンブの作業はとても大変そうだったけど、みんな楽しそうだった!

A:マイナス30℃の冷凍室にはびっくりした。ガゴメコンブが思っていたよりも「ぶつぶつ」していてびっくりしましました

A:函館で、キングサーモンとコンブの完全養殖を目指していることを知り、すごいなと思いました

A:コンブの育ち方や漁師さんの作業を知ることができて良かったです